Rubrica oltre Manica, a cura di Alessandro Casillo

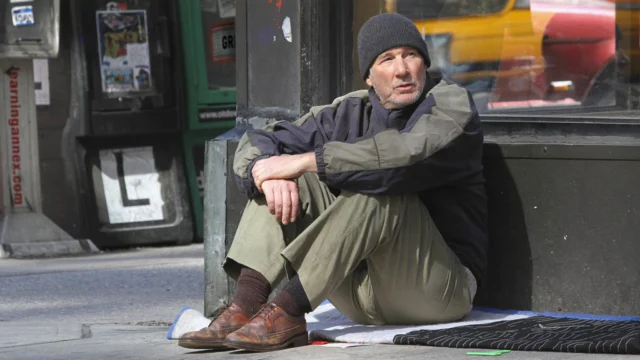

Il lavoro, nell’immaginario collettivo delle società contemporanee, non è solo una fonte di reddito, ma il pilastro su cui si fonda l’identità, il senso di appartenenza e la dignità individuale. Tuttavia, esistono ampie fasce di popolazione che vivono in una condizione di marginalità lavorativa: un’esistenza ai confini del sistema economico formale, caratterizzata da precarietà, informalità e, spesso, dalla totale assenza di occupazione stabile. Questo saggio si propone di esplorare la complessa realtà psicologica e sociologica di coloro che, pur essendo parte integrante del tessuto sociale, rimangono “invisibili” agli occhi di una politica e un’opinione pubblica che li percepiscono con distacco o, peggio, con disprezzo.

La condizione di marginalità lavorativa è molto più di una semplice mancanza di lavoro; è una degradazione sociale. L’individuo, privato di un’occupazione stabile, perde un punto di riferimento fondamentale per la sua identità. La sua autostima e il suo senso di valore personale sono erosi quotidianamente da un ambiente che valuta il successo e la validità della persona in base alla sua posizione economica e professionale. Questo senso di inutilità sociale si traduce spesso in un profondo stato di anomia, termine sociologico che descrive la perdita di norme e valori sociali che guidano il comportamento individuale. In assenza di una struttura lavorativa, l’individuo si trova disorientato, privo di ruoli sociali definiti, e le sue paure più profonde, come la paura del fallimento e dell’esclusione, vengono amplificate.

La risposta della politica a questa realtà è spesso ambigua e contraddittoria. Da un lato, c’è un approccio paternalistico, che si traduce in un sistema di assistenza sociale insufficiente e burocratico, visto più come un onere che come un investimento nel potenziale umano. Dall’altro, c’è una percezione classista e stigmatizzante. I “margini” sono visti dall’alto, come un problema da gestire, non come una comunità con una propria dignità e una propria agency. Questo sguardo elitario si manifesta in politiche che non cercano di risolvere le cause strutturali della povertà e della disoccupazione, ma si limitano a mitigarne gli effetti più visibili, o a punire i comportamenti che ne derivano. Questa distanza politica non fa che alimentare il senso di alienazione e di sfiducia nei confronti delle istituzioni, creando un divario sempre più profondo tra la vita reale delle persone e le decisioni che le riguardano.

Tuttavia, vivere ai margini non significa arrendersi. Molti individui e comunità sviluppano forme di resistenza e resilienza che sfidano la narrazione della rassegnazione. Questa resistenza si manifesta in molteplici modi. C’è la resistenza economica, che si esprime attraverso il lavoro informale e l’economia sommersa, una rete di sopravvivenza che, pur non essendo riconosciuta, garantisce la sussistenza. Non è una scelta di comodo, ma una necessità imposta da un sistema che offre poche alternative. C’è anche una resistenza culturale, che si basa sulla solidarietà comunitaria. Si creano legami di mutuo soccorso, si condividono risorse, si offrono aiuto e supporto morale in un contesto di fiducia reciproca. Queste reti di solidarietà, invisibili all’occhio del potere, rappresentano il vero capitale sociale di queste comunità.

Psicologicamente, questa resistenza è un atto di dignità. Rifiutare di essere definiti solo dalla propria mancanza di lavoro, continuare a lottare e a trovare modi per sostenere se stessi e le proprie famiglie, è un atto di autoaffermazione. È il modo in cui queste persone, pur senza un riconoscimento ufficiale, preservano il loro senso di valore e di identità. La capacità di adattarsi, di innovare e di creare nuove forme di economia e di comunità in un ambiente ostile è la prova di una forza interiore che la politica, con il suo sguardo dall’alto, non riesce a cogliere.

Oltre lo stigma, per superare la marginalità lavorativa, è necessario un profondo cambiamento di prospettiva. Non si tratta solo di fornire opportunità di lavoro, ma di riconoscere e valorizzare la dignità e la resilienza di coloro che sono ai margini.

La politica dovrebbe smettere di vedere queste comunità come un problema da risolvere e iniziare a vederle come un potenziale inespresso. È necessario un approccio che combini politiche di inclusione lavorativa con il sostegno alle reti di solidarietà locali, che non giudichi il lavoro informale ma lo comprenda e lo regolarizzi, che non guardi con disprezzo ma con empatia. Solo così si potrà costruire una società che non lasci indietro nessuno, in cui la dignità non sia un privilegio, ma un diritto per tutti.