L’Indipendentista. Rubrica libera a cura di Stefano Bouché

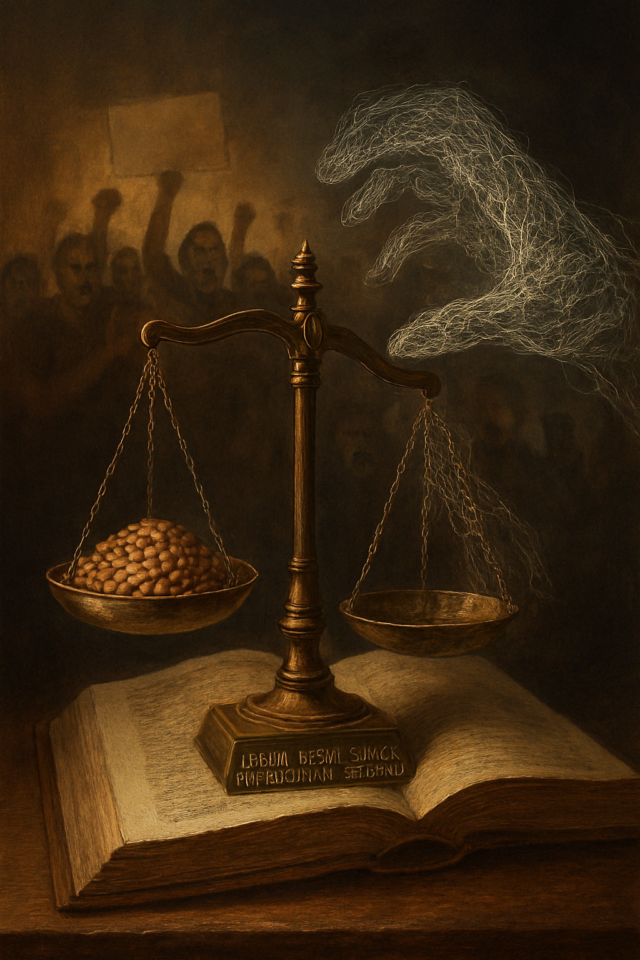

In queste ore i social ribollono d’indignazione per la sentenza che ha escluso l’aggravante della crudeltà nel caso di Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. La notizia ha scatenato un’ondata di commenti, accuse alla magistratura, richieste di giustizia sommaria. E, come spesso accade in questi casi, il passo dalla delusione alla teoria del complotto è breve. Ma è proprio qui che dobbiamo fermarci. Fare un passo indietro. E capire, come ha giustamente ricordato Il Fatto Quotidiano in un articolo intitolato “Sentenza Turetta, cos’è la ‘crudeltà’ in senso giuridico e perché sbaglia chi si indigna sui social”, che in diritto le parole hanno un peso, un significato preciso, non sempre allineato con la nostra percezione morale o emotiva.

Nel diritto penale italiano, l’aggravante della crudeltà – art. 61 c.p. – non coincide con l’efferatezza del gesto o con il nostro legittimo orrore. Serve a punire chi aumenta la sofferenza della vittima volontariamente, senza alcuna necessità. Non basta che l’atto sia brutale, deve esserlo in modo deliberato e inutile ai fini del delitto. Nel caso Turetta, secondo i giudici, questa volontà aggiuntiva non è stata riscontrata. È una distinzione sottile, che può far male sentirsi spiegare, ma è necessaria in uno Stato di diritto. Perché il diritto, per essere giusto, non può essere impulsivo. Eppure c’è chi, ignorando il funzionamento della giustizia, grida al “complotto”. Ma cos’è una teoria del complotto se non una narrazione alternativa, spesso semplificata, a fronte di una realtà complessa e sfuggente? Secondo alcuni autori, essa “attribuisce eventi e responsabilità a una cospirazione ordita da gruppi elitari”, ed è spesso impermeabile alle prove, autoreferenziale, dogmatica. La sua forza sta nella fede, non nella verifica.

È qui che il pensiero complottista si salda con una forma di anarchia intellettuale e antisistemicità diffusa. Si arriva a mettere in dubbio ogni forma di autorità, ogni istituzione, ogni mediazione sociale. Ma attenzione: se tutto è sospetto, se ogni verdetto è manipolato, allora non resta che il sospetto come legge. E dove non c’è più diritto, resta solo la forza. Provando a mettere in correlazione l’idea di “complottismo” con le nozioni di “anarchia”, “antisistemicità”, possiamo porre bene all’attenzione che, alla chiosa delle sequenze, rischia di non esistere mai il vuoto normativo o del sistema in quanto mal che vada si ritornerà al mero diritto naturale, ma nella sua versione più feroce: la legge del più forte.

“Legum servi sumus ut liberi esse possimus”, scriveva Cicerone: siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. Non esiste vera libertà senza regole condivise, senza un sistema giuridico imparziale. Chi oggi inneggia alla giustizia fai-da-te, alla vendetta, o vede nell’ordinamento un ostacolo al proprio sentire, forse ha smarrito il senso profondo del vivere civile.

La domanda da porci è questa: quanto siamo disposti a barattare in nome di un presunto benessere materiale, anche solo emotivo o morale che sia? È davvero giusto gettare alle ortiche secoli di civiltà giuridica per un pugno di reazioni sui social, per una idea malconcia di benessere, di tranquillità che sa di insicurezza perché giostrato – concesso – da altri?

Nel Libro della Genesi, Esaù vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Oggi, rischiamo di fare lo stesso con il nostro Stato di diritto. Siamo pronti a scambiare la complessità del diritto per la semplicità di uno sfogo online o ancor peggio per la prospettiva di una apparente tranquillità figlia della superficialità? Vogliamo davvero rinunciare alla civiltà per il brivido della rabbia, per allinearci a ciò che davvero si prospetta il nuovo ordine mondiale ovvero un minimo di libertà economica in cambio di un triste silenzio in termini di rappresentanza? Questo sono del resto le democrature, le democrazie autoritarie che bene Orwell, in 1984, metteva in correlazione con gli sfoghi mediatici, i “minuti di odio” catartici.

Siamo davvero sicuri, in definitiva, che ci basterà, oggi come allora, un piatto di lenticchie?